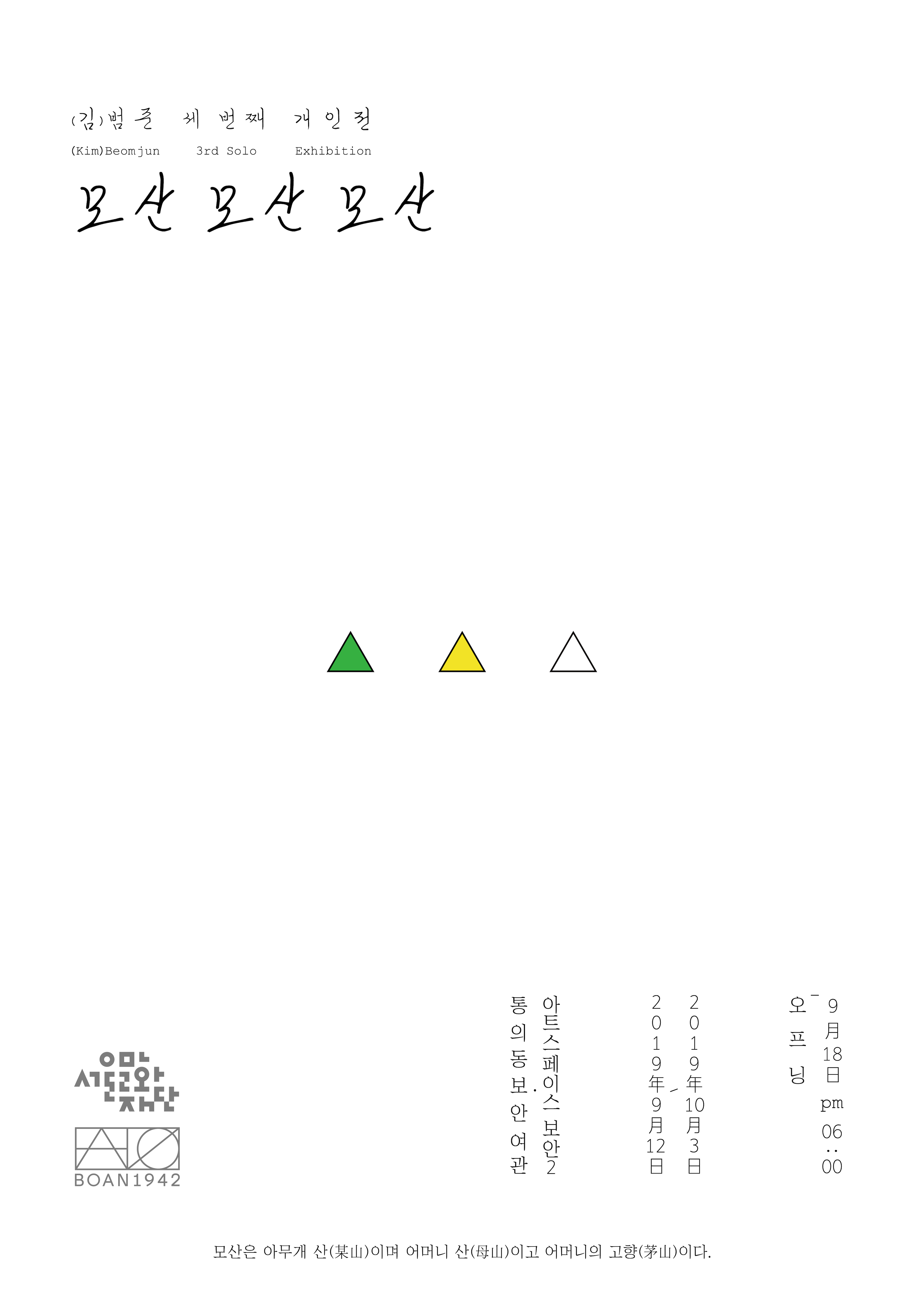

《모산 모산 모산》

(김)범준 세 번째 개인전

- 장소: 아트 스페이스 보안 2 (신관 지하 1층)

- 일시 : 2019. 09. 12 (목) – 10. 03 (목)

- 운영시간: 12:00 – 18:00 (매주 월요일 휴관)

- 오프닝: 09. 18(수) 오후 6시

- 기획: 조은비

- 글: 심보선

- 디자인: 오경훈

- 후원: 서울문화재단

- 문의: beomwork@gmail.com

《MoSAN (某山,母山,茅山)》

(Kim) Beomjun 3rd Solo Exhibition

- BOAN1942・ART SPACE BOAN 2

- 2019. 09. 12 – 10. 03

- 12:00 – 18:00 (Closed on Mon)

- Opening: 2019. 09. 18. 6PM

- Curated by JO Eunbee

- Art Critic: Shim Bo-Seon

- Design: Oh Kyeonghoon

- Supported by Seoul Foundation for Arts and Culture

“모산은

아무개 산(某山)이며

어머니 산(母山)이고

어머니의 고향(茅山)이다.”

“모산은 아무개 산(某山)이며 어머니 산(母山)이고 어머니의 고향(茅山)이다.”

- (김)범준 세 번째 개인전 《모산 모산 모산》

- 전시기획 및 전시서문. 조은비

모산은 결코 하나의 이름으로 수렴될 수 없기 때문에, 이번 전시의 제목은 자연스럽게도 《모산 모산 모산》이 되었다. 작가의 설명에서처럼 모산은 “아무개 산(某山)이며 어머니 산(母山)이고 어머니의 고향(茅山)”이다. 그런데 보안여관 건물의 한 쪽 벽을 장악하고 있는 ‘모산’을 찬찬히 바라보면 볼수록 이상하게도 지금껏 우리의 눈앞에서 거대한 모습으로 재현되던 이른바 ‘숭고’한 작품들, 기이해 보이는 존재들에게서 필연적으로 내재되어 있던 으스스함은 감지되지 않는다. 지금까지 ‘익숙한 낯섦(uncanny/umheimlich)’ 효과를 창출해내기 위해서 예술작품은 반드시 기이하면서도 으스스해야만 했다. 그런데 작가는 자신의 몸을 사용하여 20m가 넘는 거대한 천 위를 진지하게 오르내리면서 오로지 먹과 물만을 이용하여 한 겹, 한 겹 겹쳐나가면서 숨겨져 있던 모산의 모습을 드러내보였다. 분명 엄격하게 작업을 진행해나갔음에도 불구하고 어딘가 모르게 기존 예술작품의 작동원리를 은근슬쩍 거부하고 있는 것 같다. 형식은 엄격해보이나 모산이 품고 있는 내용은 관람객이 전시장 안에서 유리창 너머를 바라보면 볼수록 이상하리만큼 퍽이나 귀엽고도 정다워 보인다. 그것은 모산의 형상이 어딘가 능청스러워 보이는 은근한 분홍빛으로 물들어서일까? 아니면 산을 구성하는 완만한 곡선 때문에 어느 한 군데도 모나지 않아 보이기 때문일까? 기이함과 으스스함이 동시에 작동되는 기존의 ‘익숙한 낯섦’, 이른바 언캐니함마저 거부해버린 모산. 어딘가 모르게 귀엽고도 어리숙해 보이는 핑크 빛의 존재를 바라보는 것은 수동적인 시각체계를 벗어나려는 관람객의 능동적인 행위, 이를테면 기존의 미술사에서의 ‘퍼포먼스’ 작업에 가까워 보인다.

<모산>을 경험한다는 것은 이름 없는 ‘아무개의 산’인 ‘모산(某山)’을 바라보는 것이면서 동시에 ‘나’라는 존재가 이 ‘세계’를 대면할 수 있도록 나와 세계를 매개시켜주었던 ‘어머니의 존재(母山)’를 떠오르게 해주면서 이제는 더 이상 익숙하지 않은 어머니의 떠나온 고향(전라북도 부안군 모산리)을 반추해보는 행위이다. 또 전시장의 중앙에 위치하고 있는 “바닥모산- 모산의 정상”을 오르내리는 관람객들의 신체는 단순히 이곳에서 저곳으로 몸을 옮기는 행위를 넘어서서 잊혀진 생각, 망각된 이름들을 ‘지금, 그리고 여기’라는 현재의 시공간으로 다시 소환해내려는 움직임이기도하다. 현재를 조망하는 시야가 넓어질수록 우리가 지나온 시간은 매순간 새롭게 이 세계의 지평 위에서 또 다시 열려지게 될 것이다. 우리가 산을 오를 때 깊은 골짜기 속에서 보는 풍경과 산의 가장 높은 곳에서 보여지는 풍경들 사이에서 ‘위계’라는 것은 존재할 수 없다. 그보다는 <첩첩산중>에서처럼 수많은 존재들의 겹쳐짐, 무수한 레이어 사이에서의 일렁임만 파악될 수 있을 뿐이다. 산을 오르내리면서 깨닫게 되는 것은 우리가 산 정상에 올라가서 보는 풍경이 가장 으뜸이고, 산 중턱에서 바라보는 세계가 두 번째이고, 깊은 계곡 속에서 마주치는 풍경을 세 번째라고 규정할 수 없다는 점이다. 규정내리기, 판단하기 등을 가능케하는 것은 인위적인 잣대와 주어진 기준이다. 주어진 기준으로 기록된 역사가 만들어진 역사임을 알게 되는 순간 기존의 역사에서 가치를 부여받지 못한 것들의 이야기를 복원시킬 수 있을 것이다. 그렇다면 (김)범준의 작업은 미메시스를 극복한 재담꾼의 이야기하기로 볼 수 있지 않을까? 이제 시각적 평등은 상실을 대신하여 새로운 이야기 속에 새겨질 것이다. 그렇다면 (김)범준의 작업을 통해 전시장의 관람객은 산을 오르내리면서, 혹은 산을 바라보면서 각각의 높이에서 발견되는 풍경들의 ‘잠재성’을 파악하는 순간 ‘다른 눈’, ‘다른 귀’, 그리고 이전과는 ‘다른 촉각’을 감각할 수 있지 않을까? 이제 모든 감각을 동원해서 눈으로 걸어보자. 산 위로도 올라가 보고, 감각을 상승시켜보기도 하고, 그리고 다시 조용히 내려가 보자. 이번 전시를 구성하고 있는 설치/영상/회화 작업들을 더듬거리면서, 또 전시장을 배회할수록, 시야가 달라질수록 세계를 바라보는 우리의 조망이 서서히 바뀌게 됨을 관람객은 인지할 수 있을 것이다. 그렇다면 이번 전시를 통해서 이제 무엇인가를 인지한다는 것이 곧 무엇인가를 감각한다는 것. 더 나아가서 인지하다와 감각하다가 동의어가 될 수 있을는지도 모르겠다.

어떠한 사적이익에도 개입되지 않은 채 목적으로부터 자유로울 때 작가는 비로소 자유롭게 유머를 구사할 수 있게 된다. 반대로 권력은 ‘감각되는 것, 생각되는 것, 지각되는 것, 명명되는 것을 정하는 분할의 체계를 강화’시킨다. 그렇기 때문에 작가 (김)범준은 권력체계를 강화시키지 않는다. 오히려 서서히 그리고 조금씩 느리게 기존의 권력체계를 무화시키고자 한다. 이는 느린 저항이다. 천천히 걸어가되 순응하지 않는다. 아마도 작가는 관람객이 예술을 통해서 ‘자발적으로 말하고’, ‘다르게 생각하고’, 매순간 ‘다르게 읽혀질 수 있는’ 세계의 가능성을 긍정하길 바란다. 그렇기 때문에 ‘모산’은 보다 내밀한 ‘어머니의 산’이면서도 동시에 규정되지 않는, 그래서 이름이 없기 때문에 여전히 신비로운 ‘아무개의 산’으로 존재하고 있다.