구나 개인전 GuNa solo exhibition

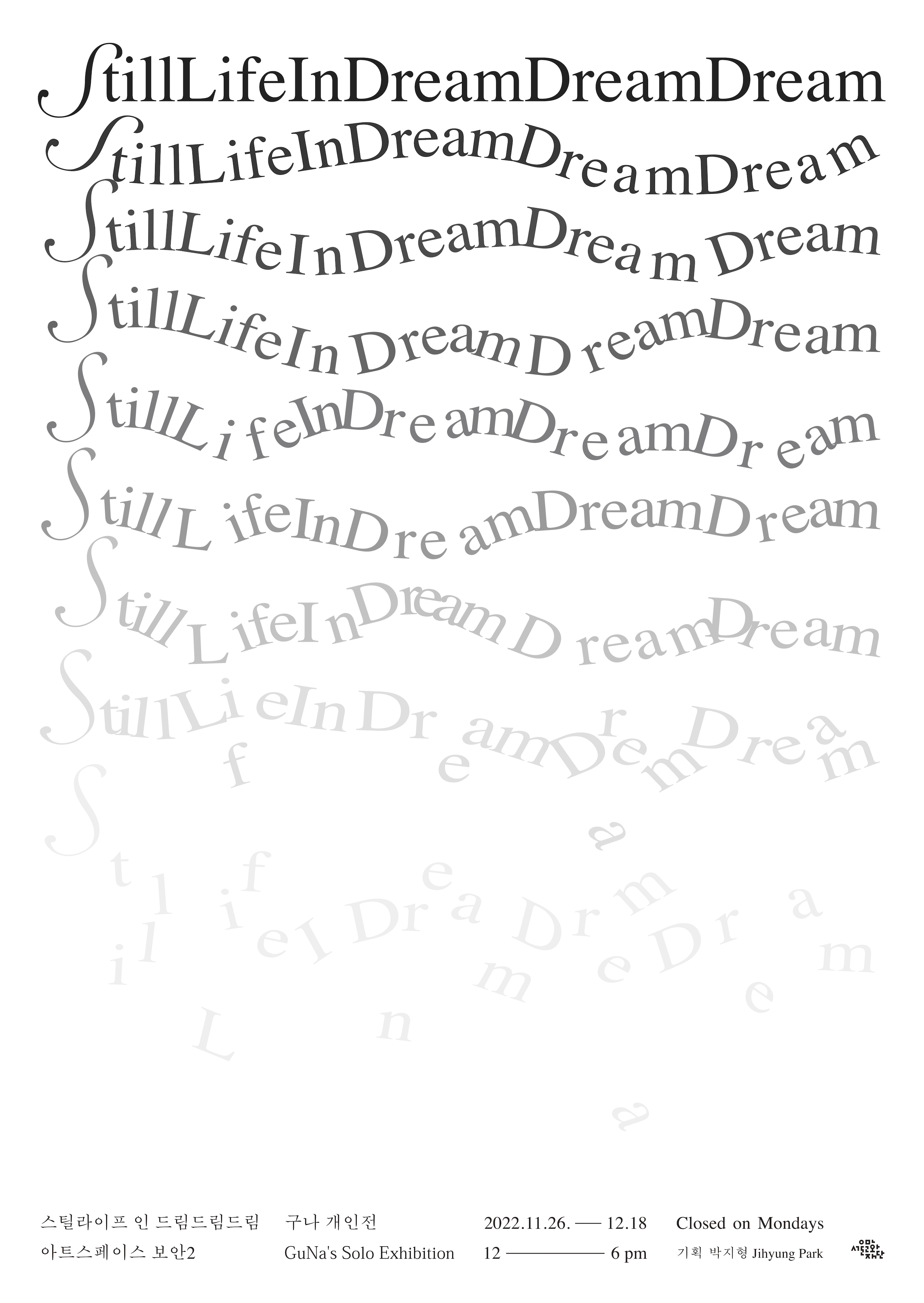

《스틸라이프 인 드림드림드림 StillLifeInDreamDreamDream》

- 일시: 2022. 11. 26 – 12. 18

- 장소: 아트스페이스 보안 2 (신관 B1)

- 운영시간: 12:00 – 18:00

- 매주 월요일 휴관

- 입장료 무료

- Date : 26. Nov. 2022 – 18. Dec. 2022

- Venue : ARTSPACE BOAN 2 (B1)

- Hours : 12PM – 6PM

- Closed on Mondays

- Free Admission

크레딧

-

작가: 구나

-

기획: 박지형 (디스위켄드룸 큐레이터)

-

그래픽 디자인: 마카다미아오

-

촬영: 고정균

-

후원: 서울특별시, 서울문화재단

Credit

-

Artist: GuNa

-

Curator: Jihyung Park (Curator of ThisWeekendRoom)

-

Graphic Design: Macadamia oh

-

Photography: Jeong Kyun Goh

-

Supported by Seoul Metropolitan Government, Seoul Foundation for Arts and Culture

꿈을 꾸는 나를 바라보는 꿈, 보았다고 믿는 것을 다시 보는 시간

박지형 (디스위켄드룸 큐레이터)

그는 종종 꿈을 꾼다고 했다. 그것이 나에게 다가와 어떤 의미가 되는지 오래도록 곱씹어 본다. 구나는 자신의 내면 어딘가에 자국을 남긴 흔적들을 다시 들여다보는 실천의 연속을 통해 주변을 이해하고자 한다. 이는 한 개인이 마주치는 인물, 사건, 풍경을 가능한 다층적인, 그리고 편견이 없는 방법으로 대하려는 노력의 일환이다. 그는 망막과 피부를 통해 경험하는 것들이 진짜 나에게 온 것인지, 혹은 그저 지나치는 도깨비불같은 것인지 의심한다. 또한 동시에 어떤 객체의 외연이 사그라들더라도 모체가 갖고 있는 근본적인 속성은 어디엔가 남아있으리라 믿는다. 그런데 매끈한 표면 속의 알맹이라는 것은 실상 눈에 잘 보이지 않고 손에 잘 잡히지도 않는 것이다 (누군가는 애초에 실재하지 않는다고 말할지 모른다). 그럼에도 작가는 이 불투명성을 고집스럽게 파헤쳐 가며, 때문에 나는 그의 회화와 조각에서 일종의 강박과 모순을 감지한다.

전시의 제목에 세 번이나 등장하는 꿈은 결코 만져지는 것은 아니지만 때때로 현실보다 더욱 진짜처럼 선명하게 느껴지는 허구와 모순의 시공이다. 꿈결을 통해 보는 세상은 몸과 머리로부터 피어오른 무의식의 잔상이므로, 나랑 가장 가까운 곳에 있으면서도 언제나 인지의 영역 밖에 있는 흐릿하고 먼 것이기도 하다. 작가는 개인전 《스틸라이프 인 드림드림드림》에서 꿈의 속성을 좇아 형상을 만든다. 이는 단일한 외곽선을 가진 형체를 얻기 보다 저만치 달아나는 그림자를 붙잡고 끌어안으며 비정형의 덩어리를 만져가는 태도로 치환된다. 그가 선택한 장면들은 그가 또렷이 본 것이 아니며, 모니터 화면 속의, 유리창 뒤의, 등을 돌린 사람의, 혹은 먼 과거에 누군가 그려놓았던, 꿈의 장막 뒤의 것들이다. 말하자면 이는 보았거나 보았다고 믿는 유령과 같은 생명들이다. 이렇듯 밤의 어둠이 지나면 금세 사라질 찰나의 경험을 느릿느릿 되새김질하는 행위는 마치 한 대상을 바라보고 응시하며 그 외형 너머의 것들을 읽어내고자 하는 정물화 그리기의 태도와 겹쳐진다.

그런데 그가 만들어내는 모양들은 꿈에서 본 풍경처럼 테두리가 부정확하고 일그러져 있다. 작가가 끈질기게 붙잡아두었던 객체들은 내용물이 빠져나간 허물처럼, 혹은 속이 비치는 얇은 베일로 만들어진 연약한 존재가 되어 캔버스의 저 먼발치에 서있거나 앉아있다. 바닥에 바짝 달라붙은 창백한 거푸집의 몸도 그러하다. 그렇다면 그는 세상을 구성하는 밑바탕을 붙잡아두지 못하고 놓쳐버린 것일까? 그것들은 어디로 갔는가? 바로 이 역설적인 교차의 지점에 구나의 세계가 들어선다. 우리가 전시장에서 만나는 표면과 덩어리는 그가 체득한 정보의 근원적인 가치들이 이미지의 껍데기로부터 빠져나와 비가시적인 것이 되어 작가의 몸으로 체화된 이후에 남은 부산물이다. 즉 그리는 것은 보고 느낀 것을 외형적으로 재현하려는 목적보다 외부로부터의 입력물을 내적으로 소화하고 자신의 말초신경 곳곳에 아로새기려는 각인의 과정이다. 요컨대 표현된 것은 그가 채택한 개념 혹은 물자체를 중심으로 상념의 시간을 보내었음을 보여주는 지표에 가깝다. 또한 그는 주로 물감을 아주 묽게 하여 캔버스의 표면을 조금씩 떠 내듯 색을 화면 안으로 밀어 넣거나, 얇은 뼈대 위에 투명하거나 부서지기 쉬운 재료들을 쌓아 올려 작품을 완성한다. 그가 고수하는 제작 방식 역시 작가가 완결된 형태의 단일성보다 이를 구성하는 세포와 같은 단위를 인식하고 그들의 움직임을 번역하는 데 집중하고 있음을 반영하는 것이다. 폴 세잔이 그렸던 일그러진 사과의 의미를 떠올려본다. 중요한 것은 외형 자체의 명료성이나 유사성이 아니다. 겉보기에 깨진 유리처럼 갈기갈기 쪼개어진 구나의 그림과 조각들은 결코 약하거나 공허하지 않다. 도리어 현현하는 희미한 이미지는 그 이면을 지탱하는 촘촘하고 억센 시간의 중첩과 사유의 깊이를 역설적으로 표상하고 있다.

우리는 본다는 것이 얼마나 임의적이고 불확실한 행위인지 잊곤 한다. 도시나 미디어에서 곁눈질로 목격한 것들은 곧 실재하는 것으로 여겨진다. 인간은 내가 보는 것이 주체의 독립적인 인식으로부터 시작된 것인지 혹은 다른 누군가로부터 간접적으로 얻게 된 것인지 끝없이 혼동한다. 그러나 구나는 흔들리면서도 끊임없이 외부의 혼재된 자극들로부터 스스로의 지각을 분리시키며, 그가 가지고 있는 감각의 채로 걸러낸 순수한 이미지들을 엮어 주름진 풍경을 완성해간다. 이러한 거리 두기를 거쳐 태어난 형상들은 서로 다변적으로 연합하며, 이곳에서 관객과 작가 모두에게 자신을 둘러싼 환경을 곱씹어 볼 수 있는 자각몽과 같은 무대를 마련한다.