김현하 개인전

《흔적 – 비껴간 시간과 그후…》

- 일시 : 2021. 12. 15 – 2022. 01. 10

- 장소 : 아트 스페이스 보안1 (구 보안여관 전시장)

- 운영시간 : 12:00 – 18:00

- 매주 월요일 휴관

- 입장료 무료

- 후원 : 서울문화재단 잠실창작스튜디오

- 글 : 조주리

Kim Hyunha Solo Exhibition

《TRACE- Time that deflected and after that…》

- Date : : 2021. 12. 15 – 2022. 01. 10

- Venue : ART SPACE BOAN1

- Time : 12PM – 6PM

- Closing Days : Every Week Monday

- Admission Free

- Supported by Seoul Foundation for Arts and Culture, Seoul Art Space Jamsil

- Text : JURI CHO

Into oblivion- 추념으로서의 전시, 재건으로서의 창작

글 조주리 (전시기획, 비평)

작가에게 전시라는 무대는 무슨 의미일까. 이제 막 작업 생산과 디스플레이로부터 해방된 작가가 관객을 불러 모으는 상찬의 자리인가, 지나간 분투의 시간을 증거하는 회고적 행위인가, 혹은 신작을 통해서도 여전히 풀지못한 미결의 과업을 심어 둔 발전적 장치인가. 어쩌면 지극히 상투적인 이벤트로 마련된 전시 혹은 밀린 숙제처럼 치러야 할 과업일지라도 전시를 관통하는 시간은 작가가 그것에 소망하는 각각의 기능과 욕망을 조금씩은 건드리며 지나갈 일이다.

김현하의 새 전시를 기다리며 새삼스레 전시의 효용과 작가의 입장에 관한 물음을 꺼내어보고, 있음직한 답변을 이리저리 대보며 짜맞춰 본다. 지난 해 화제 사건을 겪은 후 선보이는 전시기에 준비과정이 쉽지 않았으리라는 염려와 함께 이 즈음의 작가에게 전시가 어떤 의미로 인식되는 일일지, 전시를 계기로 돌파하고 싶은 심리적 과제나 부채가 있었을지 이입하여 생각해 보게 되는 것이다. 물론 그런 것이 없다 하여도 상관없다. 전시는 의도와 상관없이 여러 방향에서 풀어 헤쳐지고, 누군가의 감각과 지성을 통해 수용되는 사건이기 때문이다.

거주지의 소실과 작품의 망실. 불어 닥친 화기와 일상에 내려앉은 현실의 냉기가 예기치 않은 전선을 이루는 것만 같다. 그 가운데 나는 사건 이후에 감당해야 할 작업의 공정과 전시를 도모하는 의욕적인 일들이 어쩌면 작가에게 분기점이 될만한 시간이지 않을까 하는 잔인한 상상을 해본다. 여러모로 이번 전시 <흔적>은 그간 김현하의 전시와는 사뭇 다른 분위기, 이질적인 양태로 펼쳐질 수 밖에 없을 것이다. 전시는 작업의 개별성과 개념의 총체성을 구현하기 위한 디스플레이 공간이기 보다 어쩌면 시각예술의 언어를 대리하여 개인의 재난을 증거하고, 상황에 대응하는 작가의 심리를 노출하는 사건이자, 제목 그대로 사건의 ‘흔적’일 가능성이 적지 않다. “비껴간 시간과 그후…..”라는 부제가 지시하는 것은 전시에서 선보이는 작품의 구성이기도 하지만 한편으로는 예측할 수 없는 삶의 무심함에 관한 투명한 탄식이다. 불길 속에 작업을 잃었지만, 얼마간은 지켜낼 수 있었던 작가의 안도가 담긴 짧은 추념사이기도 할 것이다.

전시의 구성은 사건을 복기하듯 단순한 의도와 질서를 따른다. 1층 전시장에서는 지난 화재사건에서 비껴간 열두 점이 회화 작업이 소개된다. 각각의 고유한 제목을 갖고 있던 열두 점의 작업 앞에 “비껴간 것”이라는 새로운 인덱스가 생성되었다. 과거의 작업들에 생존의 레이어가 덧입혀진 셈이다. 전제를 조금 틀어 생각해 본다면, 그것들 역시 불타 없어졌을 수도 있었던 작업이기도 하다. 물질 상태의 연약함과 존재의 소멸 가능성이라는 것이 얼마나 가까이 다가와 있는지 전시가 일깨워 주는 역설이 있다.

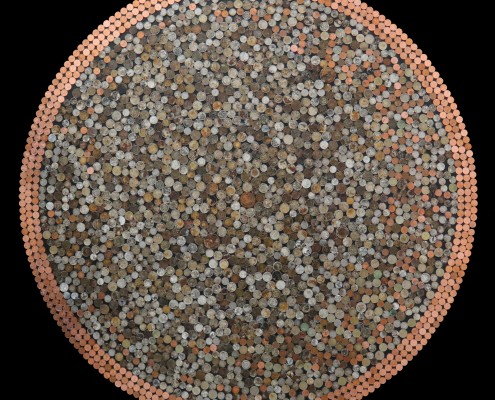

비단에 수묵으로 정밀하게 채색된 화면 속의 주요 도상은 김현하가 지속적으로 그려왔던 동전이다. 동전과 병치된 일상의 정경과 이국적 디자인이 더해진 가상의 풍경이라고 할 수도 있겠다. 여러 안면을 가진 돈의 형상을 통해 작가는 줄곧 세계의 행복과 덧없음, 순환 가능해 보이지만 한쪽으로 쏠려있는 존재의 욕망에 대한 시각적 기표를 붙들고 있었던 것 같다. 불타버린 것은 캔버스였지만, 그림 속 동전들과 그림이 담보하는 경제적 가치 또한 소실되어 버렸다.

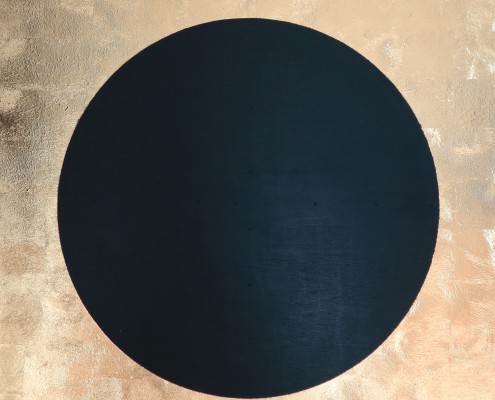

2층 공간이 담고 있는 것들은 사라진 존재와 시간이다. 전쟁터처럼 변해버린 화재 현장을 철거하고 깨끗하게 정리해 나가는 복구의 과정을 담은 영상을 공개한다. 1층에서 들리던 불타는 소리가 계단을 타고 올라 이윽고 현장의 모습으로 연결된다. 화재 조사서 와 현장을 기록한 사진이 아카이빙되어 있다. 그리고 타다 남은 작업 한 점이 걸려 있다. 그을린 자국이 패턴처럼 흩어져 있어 산뜻하게 완성된 작업과 대비를 이룬다. 그을린 작업을 죽은 작업이라고 해야 할지 용케 살아남은 작업이라고 해야 할지 모호하다.

작가는 이번 전시를 통해 설치적 요소를 더한 공간 구성을 시도한다. 10여년 간 모아둔 동전들과 타다 만 액자와 같은 오브제를 병치하는 식의 가변적 설치가 이번 전시에 있어 필수불가결한 선택일지 향후의 자유로운 접근을 예고하는지 오직 전시가 끝난 이후 깨닫게 될 일이다.

매일 매일 수없이 많은 전시가 힘겹게 올라가고, 재빠르게 저무는 도시에 살고 있다. 다가올 전시를 기다리며 나는 줄곧 “Oblivion”이라는 노래의 제목과 작곡가 피아졸라의 애조 띠고 느릿한 선율을 떠올렸다. 망각은 참 흥미로운 단어이다. 그 안에 능동과 수동이 불분명하게 섞여 있어 대상을 잊은 것인지, 그것이 잊혀진 것인지 가늠하기가 어렵기 때문이다. 화재 사건으로 인해 작업이 파괴된 것인지 살아남은 것인지 경계가 불분명해진 것처럼. 언젠가 지금의 고통과 슬픔도 망각하거나 망각되는 날이 분명 올 것이다. 오늘의 전시가 추념으로서의 사건이었다면, 작업은 언제나 새로 몰아치는 시간 위에서 진행되는 재건술이자 증축술이어야 할 것이다.

무엇인가를 잊기 위해 전시는 애써 어제를 기억한다. 그리고 관객이 전시의 오늘을 목격하는 역할을 맡는다. 이윽고, 작가가 다가올 내일을 예비해 나갈 것이다. 전시가 그랬으면 좋겠다.

Into oblivion!