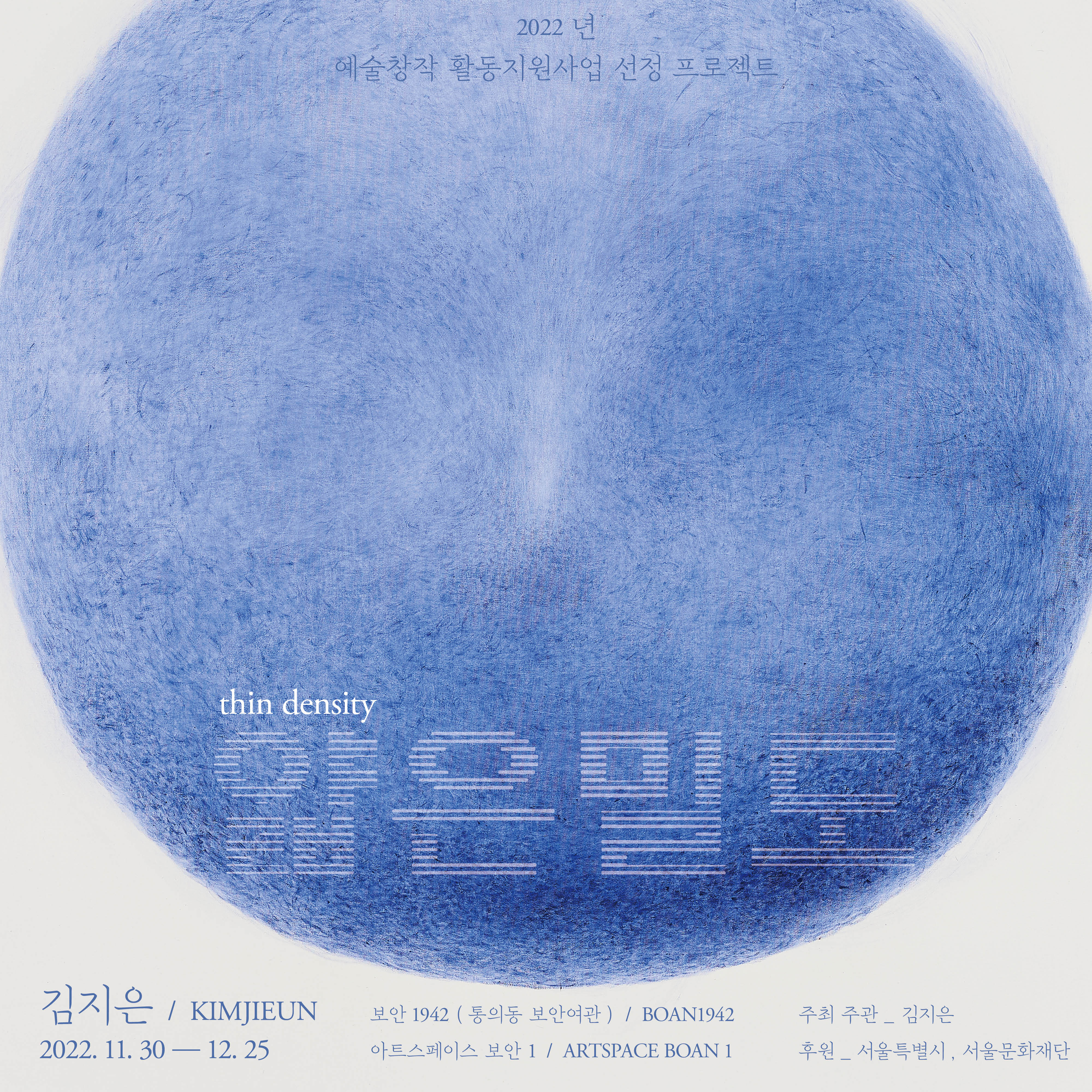

김지은 개인전 KIMJIEUN solo exhibition

《얇은밀도 thin density》

- 일시: 2022. 11. 30 – 12. 25

- 장소: 아트스페이스 보안 1 (구관전시장)

- 운영시간: 12:00 – 18:00

- 매주 월요일 휴관

- 입장료 무료

- Date : 30. Nov. 2022 – 25. Dec. 2022

- Venue : ARTSPACE BOAN 1

- Hours : 12PM – 6PM

- Closed on Mondays

- Free Admission

김지은 개인전 《얇은 밀도》

불안한 드로잉, 움직임의 밀도와 흔들리는 실존

오정은(미술비평)

어둠 속에 하나의 실오라기가 있다. 아니, 실오라기보다는 조금 더 긴 것. 실처럼 이어져서 어떤 드로잉의 선처럼 뻗어나가는 것. 적막이 깃든 공간에 오직 한 줄의 실선만이 머리를 들고 방향을 틀어가며 자신의 운동 에너지와 위치 에너지를 교환하고 있다. 모든 것이 다 사멸한 암흑의 대지에서 유일하게 살아남아 꿈틀대는 생명성의 것 같이. 선의 움직임은 이윽고 반복과 중첩의 쌓임으로 형체를 드러내게 된다. 거듭된 오고 감 속에 마치 실타래처럼 엉킨 그것은 복잡성을 띤 선이기도 하고 그보다는 두터운 덩어리이기도 하다. 여전한 어둠 속, 미동 없이 고요한, 그래서 미상의 공포감마저 함유한 배경 속에서 흐르는 유약한 선의 자취, 아니, 유일성으로서 주목되는 그 명료한 존재의 것은 추상의 양감에 이어 이제 특정한 도상(icon)이 되기를 자처한다.

지금부터 이것을 그림이라 부르자. 드로잉으로부터 시작된, 한 줄의 파동으로 출발한 움직임의 연속과 한동안은 까닭 없이, 한순간은 특정한 의미로서 더해진 속도감의 흔적이 단순히 눈에 ‘보인다’의 수준을 넘어 심상의 이미지로 ‘지각되는’ 특이점의 순간부터 말이다. 우리는 뇌가 기억 속에 심은 스키마(schema) 자극의 기대대로, 이것이 내가 아는 무엇과 닮았는지 추론하기 시작한다. “사람.” 짧은 문답이 오간 그림 앞에서, 그럼에도 풀리지 않는 의문이 늘어져 남는다. 무엇을 그린 것인지 알고 나서도 단정할 만한 도착지 없이 황망하게 남아 부유하는 이 감정은 무엇일까. 사람의 얼굴을 닮았으나 가면을 쓴 듯 뚜렷하지 않아 보이는 이목구비, 완성체라기보다 어딘가 부족하고 모자란 형상으로부터 받는 느낌은 바로, 불안이다.

불안한 그림. 김지은의 드로잉은 이상적인 상태에 도달하지 않은 비정형의 순간으로 이루어져 있다. 무수한 선의 반복과 겹겹이 퇴적된 안료의 지층에도 불구하고 미결의 과제이자 익명의 초상으로 남아 통제할 수 없이 흔들리는 자기 상태를 적시한다. 이어 옆의 캔버스로, 또 다음의 캔버스로 옮겨가 연작으로 쌓여 개별 아닌 군상으로 전시된다. 작가는 이에 <공허의 덩어리>라 이름 붙였다.

“불안을 인지하고 그것을 떨쳐내며 현재 지금에 집중할 수는 없을까.”

<꼭두각시: 움직임을 위한 드로잉>은 인체 토르소를 닮은 천 주머니를 만들고 그를 바느질한 실을 잡아당기면서 마리오네트 인형처럼 매달아 놓은 작업이다. 허공에 크고 작은 드로잉을 시도한 것처럼 보이는 <눈먼 자들의 초상 II : 바느질 드로잉> 역시 조각나고 분절된, 드러내려다가 만 듯한 신체 일부와 추상의 경계가 뒤섞여 유령의 군무를 연상시킨다. 펜이나 붓끝에서 시작해 모습을 갖춘 이미지로 역할했던 선의 몸체가 천을 움켜잡는 실이나 공간을 가르는 철사 줄, 아래로 늘어뜨러진 천의 실루엣, 또 그들 총체를 그림자로 기록하는 벽면의 명암으로 분해 실재와 비실재의 영역에서 이따금씩의 흔들림을 생성한다.

미약한 그것은 살아있음과 죽음 사이에서, 채워진 질량과 빈 허공 사이에서 조금씩 진동하며 선을 그린다. 아니, 그리는 동시에 이전의 것을 덮으며 지워나간다. 검은 실타래 안에 들어간 모터의 느린 회전을 따라 원운동을 지속하는 한편 머물러 있는 물성의 것, <시간은 흐른다>, 사람의 하반신을 닮은 불분명한 형체가 배경의 무엇과 싸우고 있는 것처럼 보이는 회화 <버티기>, 이들 모두 생성과 소멸이 있는 제 자리에서 밀도를 축적하는 것이라 할 수 있겠다.

“완성된 이미지라는 것이 있을까. 지금 멈추었을 뿐 시간이 지나면 변하지 않을 수 있을까.”

작가노트를 인용하면 흔들림은 미결의, 임시적인 상태로 살아가는 주체의 운명에 관한 자조에 가깝다. 그럼에도 김지은의 작업에서 유령의 군무가 만들어낸 농밀함은 공연한 허무감만으로 저를 다 채웠다할 수 없을 것 같다. 불안의 실존, 실존의 불안 사이를 오가며 직조된 레이어가 내부의 무게감을 입증하며 밑으로 쳐져 있다. 중량감은 가볍게 희석되고 말 것이 아니다. 심연의 저층부로 빨려들어 가듯, 어쩌면 보다 진정성 있는 감정으로 내뻗는 것들.

수련하듯, 작업의 밀도를 더한 작가의 다음은 <눈먼 자들의 초상 I : 점토 드로잉>으로 이어진다. 작가는 소조가 아닌 점토 드로잉으로 작업을 명명하고, 반죽을 주무르고 눌러 손끝에 체화된 감각을 다음의 재료 질감을 잇는 동작에 연결시켰다. 문지르고 쓰다듬고 압력을 가하며 깎는 조소의 행위가 작은 반죽 내부에 거듭 가해지는 결로서 쌓이고 쌓인다. 반죽이 말라 굳기 전까지 하나의 선상으로 연결되어 흐르는 터치, 그들은 조금씩 모양이 다른 사람의 얼굴과 그를 표상하는 주름으로 나타난다. 앞서 글로 묘사한 <공허의 덩어리>, 그리고 작가가 이합장지 등 미색 종이 위에 푸른 볼펜으로 표현한 <생각의 밀도>에 반복 등장하는 두상이기도 하다.

작가가 표현한 욕구의 외화된 형상은 유화 <야망의 하녀>, <야망을 짓다>연작에 드러나 있다. 여기에는 얇은 피막에 쌓여 무엇을 움켜지는 듯한 제스처의 손, 내지 피라미드 모양을 한 조형과 다소의 초현실 감각이 가미된 공간의 배열·배치가 주목되는데 다량·다층의 반복성이 만들어낸 특유의 드로잉적 특성은 여기서도 계속 부각되고 있는 점이다. 앞서 김지은의 개인전 《저장소》(2019)가 열리던 시점에 평론을 쓴 박영택은 당시 작가의 목탄화 작업을 두고 ‘불가피하게 그려질 수 없음과 그려질 수 있음, 아니 그려져야 하는 사이에서 위태롭게 줄타기하는 그런 그림’, ‘더없이 몽환적이고 애매한 흔적으로서의 그림’이라는 비유와 함께, ‘그것은 이미 사리지고 만 것들, 소멸된 것들, 애타게 흩어진 것들, 보았던 것들, 경험된 것들, 존재했다가 망실된 것들을 다소 힘겹게 보여준다. 사실 그림이란 그렇게 재현될 수 없는 것들을 재현하고자 하는 덧없는 욕망일 수 있다. 대신 그 많은 어떤 흔적들을 머금은 레이어들만이 먼지처럼 가득하다’고 썼다. 지금 김지은은 그들 먼지가 얇게, 반복적으로 쌓여 이룬 구조를 생각한다.

욕망을 묘사한 그림이 그 자신의 위태롭고 불안한 주제의 태생적 취약성에도 불구하고 스스로 외줄처럼 반복 수행해온 경로로 하여금 현전하는 예술로 승화되는 특이점의 순간은 언제일까? 밀도를 부단히 쌓음으로써 작가는 의식적으로, 또 무의식적으로 그를 향해 가는 중으로 보인다. 그로써 마침내 예술가의 실존이 구체화된 얼굴로 드러날지, 불확실한 흔적의 지표로만 머물다 사라질지 아직은 단정할 수 없다. 다만, 지금 확정해 말할 수 있는 것은 태초의 실오라기와 같은 모종의 가능성이 여기 모여 있다는 사실이다. 흔들리는 입자로.